番組表

おすすめ情報

ピックアップ

スペシャルアーカイブ一覧

新元号を考える!!「平成」改元の舞台裏

陛下が言及された殯(もがり)の儀式

山口

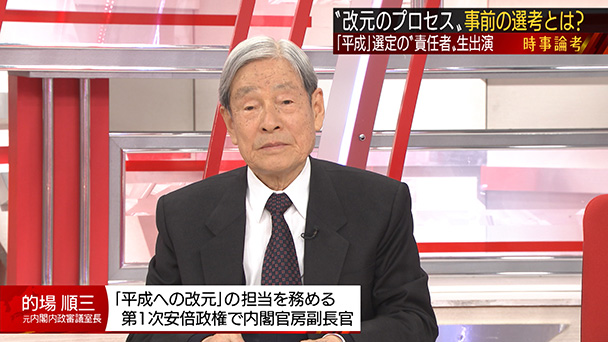

きょうは元号の問題を深く考えていこうと思うんですが、とっておきのゲストに方にお越しいただきました。ご紹介いたします。平成への改元を、当時、内閣内政審議室長として担当されました、誰よりも深く知っていらっしゃいます、的場順三さんです。どうぞよろしくお願い致します。そしてこのコーナーに、もうお一人、加わって頂きます。昭和天皇の闘病、そして平成の始まりを当時NHKのニュースキャスターとしてお伝えしました、橋本大二郎さんです。よろしくお願い致します。それではまずですね、最初に生前退位のきっかけとなりました天皇陛下のお言葉を改めて確認致します。

大木

2018年の8月の天皇陛下の象徴としてのお務めについてのおことばです。「天皇が健康を損ない、深刻な状況に立ち至った場合、これまでにも見られたように社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして、天皇の終焉に当たっては、重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き、その後、葬儀に関連する行事が1年間続きます。その様々な行事と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することから、行事に関わる人々、とりわけ残される家族は非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが、胸に去来することもあります。」

山口

まず大二郎さんに伺いたいのですが、こうやって改めて陛下の言葉を確認いたしますと、国民に負担をかけたくない、それから次の皇室の世代への負担を軽くしたいんだ、という思いがすごく伝わってきますよね。

橋本

象徴としてのあるべき形はどうかということとともに、私はやっぱり非常に気持ちに残ったのは、残された家族が非常に厳しい状況下に置かれざるを得ないということを言われた部分です。私は失礼ながら、皇太子妃の雅子様のことを慮った言葉ではないかと思ったんです。というのは、雅子様は適応障害という診断を受けて15年が経つんですね。宮中祭祀というお祭りで年間、皇太子妃が出席をされるべき行事は20あるんです。つまり15年間で300回そういうお祭りがあったと。だけど、雅子様は数えるほどしか出席できなかった。そういう中で、天皇が終焉を迎えて殯(もがり)の行事が何か月も続くということが非常に厳しい状況というのは、新しく皇后として出発されるときにそういう負担はかけたくないなぁと。雅子様お一人という意味ではないですけれども、そういう思いも強く働いていたんじゃないかと思いましたね。

山口

そうですね。的場さんはどうでしょうか?陛下の退位へのお気持ちはどんなふうに読み取られましたか?

的場

いま橋本さんが言われた通りで、それをちゃんと理解して、退位特例法を作って新しい時代に対応しようとしておりますから、それはそれで大変結構なことじゃないでしょうか。

大木

表には報道されませんが、殯(もがり)の儀式というのは大変負担が大きい、実際にいまの天皇が経験されて「やっぱりこれは」と思うぐらいご負担が・・・

橋本

天皇である方が亡くなった場合には、今ですと吹上御所の中ですけれども、仮の安置所ができ、その後、安置所が「殯宮」(もがりのみや)「殯宮」(ひんきゅう)という形で置かれて、そこに毎日毎晩ずっとどなたかが付き添っていかれるということになるんですよね。それは、やはり私たちでは計り知れないことですけれども、大変重いことだと思いますね。

「平成」改元時の手続きを踏襲

山口

ここで1つ確認しておきたいのですが、8日に菅官房長官が今回の改元の流れを発表したんですね。大木さんお願い致します。

大木

今回の改元の流れです。まず重要なこととして、検討会議というのが開かれまして、平成改元時の手続きを踏襲することが確認されました。具体的な選定方法としては、まず総理が数人の学者に元号案というのを委託するそうなんです。それぞれの学者は2から5の元号案を政府に提出します。それを官房長官が6つの条件に留意し、元号案を数個に絞り込むということなんです。この6つの条件というのは、後ほど説明させて頂きます。数個ですから2~3個ということになるんでしょうか。そして4月1日になりますと、その原案を有識者会議の懇談会に示して、意見を聞きまして、さらに衆参両院正副議長にも意見を聞き、最後に閣議で決定され発表するという流れになるそうなんです。実際に平成への改元を担当された的場さん、中々推測は難しいと思うんですが、今どの段階なのかなっていうのがすごく気になるんですが、どのようにお感じになりますか?

的場

新しいことは今、公務員ではありませんからわかりませんが、私がやっていた時の感じからいうと、多くは事前にやっています。先ほど、殯(もがり)の話がありましたけれども、前回は、先帝様がご病気中でご闘病中なのに、亡くなられた後のことをやっているのかということで公表できるはずがないんですね、しかし、何か万一のことが起こった時に「何もありません」というわけにはいきませんから、表に出さないで、きちんと準備をしておく。それは危機管理の問題になってきます。今回は4月1日に改元すると政府が決めておりますから、準備はしているでしょうね。

山口

川村さんはどうですか?改元について今、話を流れの中で、どんなことを感じられますか?

川村

今、的場さんがおっしゃったように、既に菅官房長官があそこまで話をされているということは、平成の時の同じようにいつ何があってもきちんと準備をしているということを言っているわけですから、まだ最初の段階ということはないと思います。それ以上には進んでいるということだと思います。

橋本

的場さんが引き継がれた時は、もう既にその作業はなんらか進んではいたんですか?学者さんを選ぶとか?

的場

危機管理として前任者から引き継いだものは、あるのはあったんですが、それは、表面上はないことになっていたんです。

山口

的場さんは、昭和60年、1985年に内閣内政審議室長になられました。まず、そもそもなんですが、この内閣内政審議室長というのはどんなお仕事になるんでしょうか?

的場

各省のそれぞれの政策で整合性を取るために調整するのが仕事なんですね。平たく言いますと、したがって日常業務は山のようにある。山のようにあるけれども、特別の任務として、元号の仕事を担当しなければならない。私が長年、職業公務員としてやってきた仕事の大半は根回しをすること。それは、与野党問わず根回しをして政策をどういう風にするか、それから各省とも相談をする。もちろん与党とも野党ともよく相談をして決着はこうだろうなということを見て、いろんなところで判断をしていく。そういうことを若い時からやるように躾けられていましたから。だけど、これは一切、表面上は何もしていない、ということにすることが仕事として課せられたわけですから、こんな辛い仕事はなかったです。

「改元の話は君の仕事だよ」

山口

的場さんは内閣内政審議室長になられたときに改元の話はどういう風に、ご本人にきたんですか?

的場

「改元の話というのは君の仕事だよ」と前任者から受け取りまして、「あえて説明する必要はないと思うから、書類はそこにあるから見といてくれ」と

言われて引き継いだんです。根回しをしなきゃいけない通常の仕事は山のように来ているのに、これだけは絶対に誰にも相談しないでやらなきゃいけない。だから辛かったですよ。

山口

表に出せない?

的場

出せないです。漬物石が1つか2つ頭の上に乗っかったような気になりましたね。

山口

実際に的場さんがどなたかにこの元号をお願いするのかという話をするときに、誰に委嘱するかという段階にあたって、その辺のご苦労はあったんですか?

的場

元号を委嘱する方というのはちゃんと選定基準というのがありまして、やっぱりそれぞれの世界で立派な人じゃないとダメなんですね。学者の先生方というのはみんな富士山のような存在の人で、そのお弟子さんも含めてそれぞれ独立しておられますから。しかも、元号というのは日本中全部に使って頂かなきゃいけない。学者同士が公認して、相互間で、あの人ならしょうがないと言ってくれるような学者がどこにいるかというと、北海道にも東北にも東京にも名古屋にも京都にもそれから大阪にも福岡にもいるわけですね。その中からどういう基準で選ぶか、恣意的に選ぶと大変問題になっちゃうわけです。そこが一番大変でした。

山口

引き継いだときには3人いらっしゃって、そのうちお二人が亡くなっていらっしゃったんですね?

的場

それもね、ともかく私がいる間にバタバタバタと皆さんお亡くなりになって、代わりの人を探すにはイチからやらなきゃいけない、そうするとそういう大先生を探すことから始めなきゃいけない。

元号選定での6つの条件

山口

元号の選定には、6つの条件があるということなんです。その6つの条件を大木さん、お願いします。

大木

学者から2~5の案が出たものを官房長官がこの6個の条件に留意して絞り込む。その条件というのがこれなんです。まず国民の理想としてふさわしいような、よい意味を持つものであること。これはそうかなという気はしますよね。あと漢字2文字であること。書きやすいこと。読みやすいこと。そして、これまでに元号又はおくり名として用いられたものではないこと。過去の元号の再使用は不可ということなんですね。さらに、俗用されているものでないこと。どういうことかと言いますと、的場さんによりますと人名や地名、そして商品名や企業名、店名などに使われているものは全てダメということなんですね。そして、慣例として中国の「四書五経」などの古典からの出典が多いということなんです。

山口

こうやって見ますと、非常に難しいなという印象を受けるんですよね。漢字2文字で書きやすい、読みやすい。ただし、中国などの古典から出てくるということですから、簡単な言葉にはならないなというところもあると思いますし、これ専門家の方も大変ですよね。

的場

お願いに行くと「名誉なことだけれどもちょっと考えさせてくれ、自分も年だからな」と、こういう風におっしゃる。そうして案が上がってきても、漢字二文字で、当時は当用漢字、いまは常用漢字というのがありますから、小学生の高学年でわかるものでないといけない。というのは使ってもらわなければ意味がないですから。となると、大先生がせっかく苦労してつくられたものに対して、官房長官が直接「これは難しすぎます」とは言えないでしょ。それを代わりに私が言わなきゃいけないんですよ。それは先生、機嫌悪いですよ。「せっかく僕が一生懸命考えたのに、君、なんてことを言うか」と言うんですが、「先生頼みます、お願いします」と謝ります。しかも、皆さん方が、新聞記者の人たちはみんな「新しい元号はどうだ」と今も関心を持っておりますが、それは悪いことじゃないのですが、関心が高い分、どういう先生の家に、どういう風に行くかということから考えないといけない。

橋本

どなたの所に行ったということは、わかっちゃいけない?

的場

わかっちゃいけない。

山口

大二郎さんいかがですかそのあたり。非常に難しいですね。

橋本

書きやすい、読みやすいということだと、これまではずっと中国の古典が出典になっていますけれど、日本の何か古典でも使えることは使えるんですか?

的場

国文学者の先生方にもお願いするようにしていますから、そもそも日本の古典ってなんだというところで引っかかっちゃうんですよ。つまり、万葉仮名で書いてあるものは出典になりえないんですね。音だけ使ったわけですから。万葉集も最初は万葉仮名ですから。ですから一体誰が翻訳して、どういった意味があるんだろうということからまた同じような問題が起こってくる。それから、中国の古典と言いますけれども、本来は堯舜(ぎょうしゅん)の時代、数千年前の四書五経というものから借りているわけですから、ほとんど日本人が慣れ親しんだもので、日本以外には今は残っていないものなんです。だから日本文化そのものなんですね。漢字は、私たちの祖先は賢いので日本文化の粋なんですよ。魚編に平べったいから鮃とつけた、お寿司屋さんに行くと魚編のついたお湯のみがあります、あれ、ほとんど日本人のつくった漢字なんですよ、平べったいから鮃(ヒラメ)、葉っぱのようだから鰈(カレイ)、鯨(クジラ)は億、兆、京なんです。我々の祖先の日本人は漢字の成り立ちをきちんと理解して作っているんですよ。日本文化の粋なんですよ、中国の物を借りていると言っても、堯舜(ぎょうしゅん)の時代の話から孔子、孟子の時代の話ですから。

橋本

完全に日本文化になった。

的場

文化になったものを使っている。だけど、国文学も将来そうあって欲しいと考えているのですが、国文学と言うと源氏物語と枕草子になってしまうんですよ。

山口

その辺が日本で行くのが難しいのかもしれない。

的場

だから、そこが苦労した所なんですね。

“俗用されていない”を確認するのに

大木

元号選定の6つの条件の一番最後に、俗用されていないという決まりがあるんですが、地名、店名、商品名、人名、企業名、色々ありますが、今だとインターネットで検索できますが、当時は大変だったんじゃないですか?

的場

個人情報保護法が今ほどきつくなかったですが、時代はまだポケベルの時代ですから、電話帳とか市町村名で調べるよりしょうがないです。今とはだいぶ時代が違いました。それで僕はいつも誰かに見られているような立場でしたから、先生方にお願いに行く時もランプ消さないで出かけるんです。

橋本

ランプを消さないというのは?

的場

一応、いわゆる高級公務員でしたから外局の長官クラスの給料もらっていましたから。ちゃんと居場所を表示している。記者クラブにも電気で表示があるんですよ、それをつけたまま出かけるんです・・・。

大木

外出したなってなるから、まだ役所にいますよというフリをして。

的場

非常に苦労しましたし、俗用というのはどういう事かと言うと、特定の人が利益を受けるような事になってはならないという事なんです。わかりやすく言うと中華料理とか焼肉屋さんに名前が出てないかどうかということです。

山口

そこを気にされていた?

的場

それから一般の企業名。中には、すごく良い文字だから企業名にあってもいいじゃないかと言う先生もおられたが、先生勘弁してください、ということになり、まず機嫌が悪くなります。

山口

企業名があるから先生これダメですよって言うと?

的場

そして先生に案を戻しに行かなきゃいけない。良い気持ちではなかったですよ。

山口

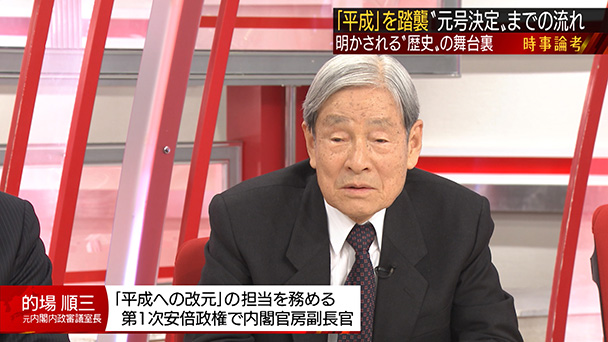

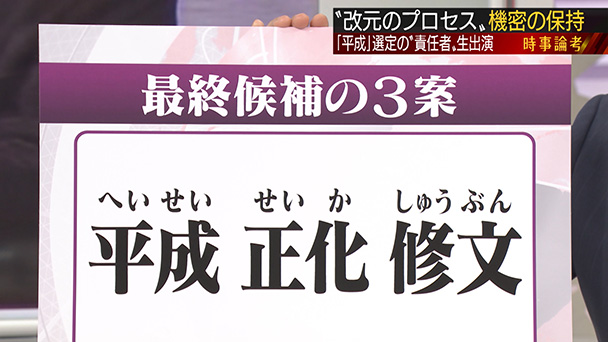

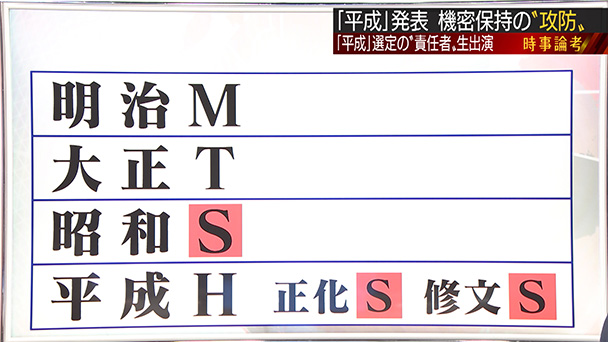

本当に的場さんのご苦労があって、その後3つの最終候補に絞り込まれたんですね。平成、正化、修文という事になったわけですね。

大木

気になるのが3つに絞られてから実際に発表の日までしばらく日にちがありましたが、何人ぐらいの人間が知っていたんですか?どういう風に秘密を守ったんですか?

的場

最小限の人間、最初は自分を入れて2人です。俗用されているかどうかは私一人で調べるのは無理がありますから、山のように日常業務もありますし。

調べる人が知ってないと調べられませんから、仲間の一人に厳重に口止めをして、分担して調べる。

橋本

チェックできませんよね。

的場

それで、先帝様がご入院あそばしてからは、先生方にはお任せくださいと伝えました。元号選定の手続きが1月7日の13時から始まる。その朝に共通の上司、政務と事務の副長官、官房長官、総理に申し上げて、大体こういう風にやりますよということを告げてそれから手続きに入ったわけです。手続きに入る30分前ぐらい前に、やるべき手続きを終えたわけです。

大木

ホントにギリギリまで。

「大きな太陽が・・・」

山口

橋本大二郎さんにもお話伺っていきたいんですけども、大二郎さんは昭和天皇がご体調を崩された昭和63年9月、そこからずっと報道に携わって、1月7日を迎えるわけです、どんな思いでこの日を迎えましたか。

橋本

お傍付のお医者さんが言った言葉なんですが、「大きな太陽がいよいよ沈むな」というのが当日の思いです。9月19日に吐血をされて床に付かれて、9月末には侍従さんには「いつ治るのか」という御下問があったと。ご本人としては普通の病気でと言う思いでいらっしゃったと思いますが、10月1日に大きな下血があって、うんと体力が落ちたと。それでも皇太子様がお見舞いに行かれると、元気そうというと表現がおかしいですけど、しっかりと受け答えをされる。つまり、帝王学として子供たちであっても弱みを見せてはいけないという思いを最後まできちっと持たれていたという風に思います。それで1月を超えて7日になって、その当時お傍付の医者のトップの方が「大きな太陽が沈むように巨大な枯れ木が音もなく崩れるような最後を迎えて頂きたい」とずっと言っておられたんですが、まさにその日だなという気がしましたね。

大木

平成への改元というのは社会全体に大きな影響があったんでしょうか。

橋本

当時は自粛ムードということ。先ほど、先帝がお元気な時に元号、年号を選ぶのは何かという声もあったというのと同じように、病床に付かれれば、 歌舞音曲といえば古臭いですけど、にぎやかな事をするのは失礼じゃないかと言う話になり、1988年、昭和63年の暮れには、もう忘年会もなかなか開きにくい。NHKにいましたので、紅白歌合戦を実施できるかどうか、すべきかどうかと局内でも大きな話題になって。編成、番組制作の部局から社会部報道の方に続けてやっていいかどうか問い合わせもあった時代なんですね。

山口

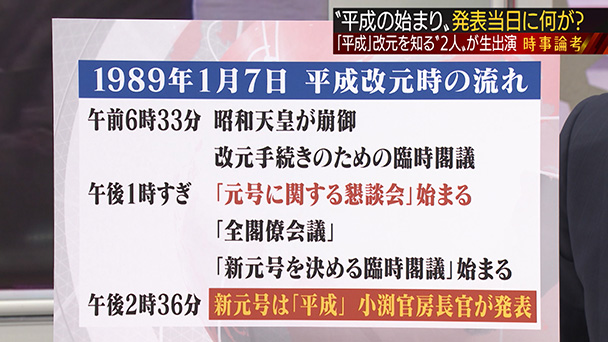

そうした中で1989年1月7日を迎えるわけです。この当日の動きを確認していきたいと思います。午前6時33分に昭和天皇が崩御されました。その後、改元手続きのための臨時閣議が行われました。午後1時過ぎなんですが「元号に関する懇談会」が始まったわけです。その後、全閣僚会議があって、さらに臨時閣議が始まって、午後2時36分、新元号「平成」が小渕官房長官によって発表されたわけなんですけども。この「改元に関する懇親会」などを取り仕切っていたのが的場さんでいらっしゃって。まさに的場さんが先ほどの3案を有識者の方々に説明されたという事でよろしいでしょうか?

的場

その通りです。

大木

紙に書いてみなさんに見せたんですか?

的場

皇室の尊厳に関わることでもあり、例えばテレ朝と書いた封筒に入れるわけにいかない。だから真っ白な封筒を整えて黒塗りのお盆に袱紗を掛けて持って行ったんです。「元号に関する懇談会」が開かれる前に何が行われたかと言うと、ご大葬をどうするかということと、皇位の継承というのは即刻行われなければいけませんから、今上陛下のご就任の行事があったんです。それで午後1時になったんです、その時間に色んな手続きが終わったんです。

山口

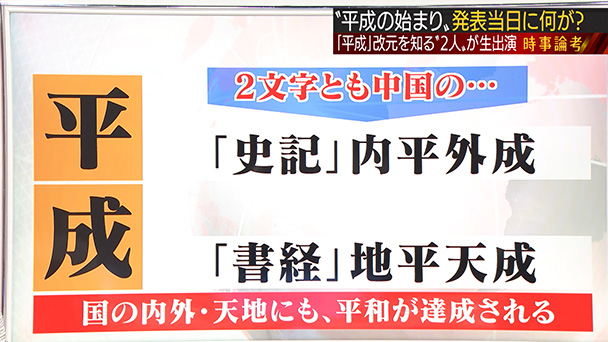

懇談会で平成が支持されたわけですけども、平成の言葉について確認していきたいんですね。平成の出典は中国の古典「史記」の内平外成(ないへいがいせい)書経の地平天平(ちへいてんせい)。「うちたいらかにそとなる」「ちたいらかにてんなる」意味としては国の内外天地にも平和が達成されるという意味合いだということなんですね。

的場

その通りです。

「平成」の考案者

大木

当時小渕さんが考案者を明かさなかったですが、「平成」の考案者はどなただったんでしょうか?

的場

これは20年経ち、考案した人にも迷惑が掛からないということで、言いますが山本達郎先生だったんです。

山口

山本達郎さんは、東大の名誉教授で東洋史学者、文化勲章も受賞されています。山本達郎さんと的場さんがお会いされて、平成という言葉が生まれていくわけですよね。的場さんはどういう風に山本さんから平成という言葉を聞かれたんですか?

的場

著名の先生が亡くなっていかれる。新しくお願いしなきゃいけない人を探さなくてはいけないので山本さんにお願いしたいと思ったのですが、度々お宅に伺う事は出来ない。行くと皆さんがどこに行くんだと付いてくるから。従って、迷惑を掛けないように電話でお願いしたら、学士院、ジャパンアカデミーですね、で会おうと言われて、学士院で先生と相談したんです。そうすると先生は「この案があるよ」と言われて、「地平天成、内平外成2つあるし良いじゃないの?」と言われて。そりゃいいですね、早く出してくださいということになり、先ほどの形をとって決めたんです。

山口

平成という言葉を聞いたときは的場さんどう思われましたか?

的場

これはすごく良い言葉だと思いました。先ほど出た、正化、修文は説明しないと意味がわからないでしょう。

山口

確かにそうですね。

的場

平らに成るというのは平和になると平等に成る、そういうことですから。文句のつけようもないし子供でも分かるでしょう。これしかないのかな、ということで。

山口

ということは、的場さんのお気持ちの中でも3つあったわけですけど、これはもう平成かな、という思いは・・・。

的場

ありました。しかし、それは20年たってから言わないと、選ばれなかった先生に対して無礼じゃないですか。お詫びに行かないといけないわけですよ。もちろんお詫びにもいきましたけれども。

山口

的場さん、当時の竹下登総理にお話しをされて・・・。

的場

それは直属の上司ですし、だいたい任せていただけますか、こういうことですよって言ったら、うんうん、そうだな、頼むよなって話ですね。阿吽の呼吸みたいなところ、がありました。

大木

川村さん、初めて平成ってお聞きになったときどんな印象でしたか?

川村

私はですね、当時ローマからリビアに行くとき、ローマ空港にいたんですよ。そしたらイタリア語なまりの英語で、「ケムラ、ケムラ、プリーズコンタクトインフォメーション、ケムラ、ケムラ」って。俺の事かなって思って空港のインフォメーションセンターに行ったら、今ロンドンから電話がかかって来ているんで、すぐ折り返しかけてくれと。ということで、ロンドン総局長に電話したら、陛下が崩御をされたので、そのままムッソリーニの演説場所に行って、イタリアローマの反応をレポートしてくれと。日本からすぐローマにファックスが来て、平成ということなんでという形で、おかげさまでローマの市民に、平成という意味はどういう意味だと聞かれて、非常に困って、平和の平だ、それが成立すると。ある意味第二次世界大戦のときのイタリア、あるいはドイツ、日本の第二次世界大戦の幕が完全に落ちたというようなレポートをしたのを覚えています。

1月7日の“覚悟”

山口

平成発表の当日なんですけど、私たちマスコミとしてはちょっとでも早く情報をつかんでちょっとでも早くスクープとして出したいという動きが働いてしまうので、そうならないために、例えば有識者の懇談会などで、的場さんそうとう気を使われたと思うんですが、どうやって情報を管理されたんですか?

的場

それはですね、有識者の皆さんには申し訳ない話なんですけど、意見を聞いてそこで決めるっていうことにすると、いつまでも決まらないかもしれない、そうなると皇室の尊厳にかかわる話になるわけでしょ。内閣も辞めなきゃいけないと。だから意見が出ないように誘導するのが私の仕事だったんですよ。これもまた大変で。その時に、決め手になったのは文字で見て意味がわかる平成というのが一番いいな、というのは一致するところで、さらに平成の頭文字がHだったことなんですね。明治、大正、昭和、平成の中で、昭和はSで正化と修文もSなので昭和とかぶります。やっぱり使っていただけるかということも心配しておりましたから、Hの方が使いやすいのではないのかなと思って、これがよろしいんではないですかということを僕の責任で申し上げた。そして、同時並行なので衆参両院議長のところに説明に行きました。

大木

大きな異議は出なかったですか?

的場

出ませんでした。そしてお手洗いに行かれる時は内政審議室の皆さんにお願いして、副長官にもお願いして、ちゃんと口止めと、出られるときには誰かついていって。昔の官邸っていうのは銀座の町中で政治しているみたいなところがありましたから。

大木

でも今の時代は携帯があるから、さらにその厳重にやらないといけないから、それがまた大変そうだなって。

的場

だから苦労してますよ、後任の人は。

山口

以前、小泉元総理大臣にお話しを伺ったとき、厚生大臣で、その全閣僚会議に出られたんですね。そうすると、そこの3案発表されて、これどう見ても平成がいいだろうと皆さん思ったらしくて。それとやっぱり閣議で部屋に鍵閉めちゃうらしいですね、外に出られないように。それで、小渕さんが発表に行って、その間も小泉さんたちは閣議室で外に出られないような状況の中で、情報が洩れないようにしていたと。

的場さん当時のこと覚えてらっしゃいますか?

的場

全閣僚の会議に続いて、閣議が行われ、閣議が終わった瞬間に小渕先生は記者会見に行かれた。

大木

あの記者会見も非常に有名なシーンになったわけですけど、これ、こういうふうにやる(出し方)というのはどなたかのアイディアだったんですか?

的場

それは石附君っていう秘書官が文字を言葉で説明するのは非常に難しいから、視覚に訴えましょうと。テレビの時代ですということで、それであの紙を書いてもらったんです。

山口

この映像が何回も流れたわけで非常に印象深いと思うんですが、大二郎さんはどうですか?今回の発表がどういう形をとるのかというか。

橋本

僕も当日はね、朝からずっと放送に出て、くたびれ果てていて、実はソファーでうたた寝をしてるときに、みんながわーっと、どよめいているところを見たら、小渕さんがこの平成というのを出しているところだったんですけど。確かにすばらしい、言葉で字説きをするよりも一目でわかる。今はさらにインターネット、SNSの時代なので、そういうものを使うのかとか、渋谷のスクランブル交差点で大画面でどういう風な使い方ができるかとか、いろんなことがありうるかもしれませんね。

的場

同じような形をとられるんじゃないでしょうか。

大木

だとすると、当時この小渕官房長官の知名度が一気にアップして平成おじさんなんて呼ばれていましたが、これやりたいですよね?

川村

海外でもこの映像は流れましたし、今回もやっぱり官房長官がこうなりましたっていうのを説明されるのかなって感じはしますけどね。

山口

そうなると例えば小渕さんはその後総理になったわけですけど、官房長官がこれをやることによってその後の政治人生がまた変わってくとか、その辺どう思いますか?

川村

それはまあ実際に政治家の野心とかそういうことも含めて、まあ自民党総裁にならなければまず総理にはなれないですから。それは可能性としては全くないとは言えませんけど、ご本人がどういう風な動きをされるかですよね。

山口

平成に決まった後で、結局ある地区の名前が同じ名前だった、「へなり」ですかね。

的場

あれはびっくりしました。小字でありました。やっぱり調べている人がいましてね、「へなり」があったよと。

山口

それに喜びましたからね。地元も。

的場

即刻、議会を開いて平成村に変えたんですよ。それで平成しいたけ、平成せんべいというのを売り出されて。

新たな元号に思うこと

山口

平成という時代も終わろうとしています。そして新しい時代が始まるわけで。まず的場さんはいかがでしょうか?いろんなことに携われて、今度また新しい時代を迎えようとしています。どんなことに今思いをはせていますか?

的場

やっぱり次の元号もいいのが選ばれて、よりいっそう平和で日本国が発展して国民生活が豊かになるといいですね。日本が繁栄しますように、ということが私の念願です。

山口

確かに平成は戦争がありませんでした、災害はありましたけど。大二郎さんは今、新しい時代に向けてどんなことを考えていらっしゃいますか?

橋本

本当にこの平成の意味が内平らかに外成る、天平らかに地成るということであれば、まさに平成という言葉、名を体を表すような30年間だったなと。戦争がないとおっしゃったように、まさに災害を除けば非常に平らかな時代だったと。やっぱりそう名は体を表すような、そういう何か元号が選ばれたらいいなと思いますね。

山口

川村さんいかがですか?

川村

現役の記者も一生懸命今取材していると思うんですけど。ただ、私の耳に届くのはこれまで的場さんがさっき説明されたようにHで始まる文字はないだろうねと。平成でHでしたから、それ以外の明治からM、T、S、H以外の頭文字で始まる元号になるんじゃないかなと。私もそれはうなずくところがあるんで、じゃあどういう文字が使われるのかっていうことをよく聞かれますけどね。多少の関心で全く無関係に言えば今、橋本さんも的場さんもおっしゃったように

平らな成が長く続くっていう意味でいえば永遠の永ですね。そういう文字が入るのかなと。

(2019年2月10日放送)

4月1日の新元号発表を控え、2019年2月10日のBS朝日『日曜スクープ』は、その元号がどうやって決まるのか?平成改元の実務を取り仕切った方をスタジオに招き、特別出演の橋本大二郎さんとともにお伝えしました。